スクリーニング検査

-

LH(黄体化ホルモン)、FSH(卵胞刺激ホルモン)、PRL(乳汁分泌ホルモン)、E2(卵胞ホルモン)

月経1~5日目で行います。

卵胞発育に係るホルモンや、卵胞から分泌されるホルモンを測定します。 -

HSG(卵管造影検査)

月経7~10日目で行います。

子宮、卵管内に造影剤を注入し、子宮奇形の有無、左右の卵管が通過しているかどうかを調べます。

当院では水溶性造影剤(イソビスト®)を使用して検査を行います。 -

E2(卵胞ホルモン)、

P(黄体ホルモン)排卵後5~7日目で行います。

受精卵が子宮内膜に着床する時期です。

子宮内膜形成に係るホルモンを調べます。

-

LH(黄体化ホルモン)、FSH(卵胞刺激ホルモン)、PRL(乳汁分泌ホルモン)、E2(卵胞ホルモン)

月経1~5日目で行います。

卵胞発育に係るホルモンや、卵胞から分泌されるホルモンを測定します。 -

HSG(卵管造影検査)

月経7~10日目で行います。

子宮、卵管内に造影剤を注入し、子宮奇形の有無、左右の卵管が通過しているかどうかを調べます。

当院では水溶性造影剤(イソビスト®)を使用して検査を行います。 -

E2(卵胞ホルモン)、P(黄体ホルモン)

排卵後5~7日目で行います。

受精卵が子宮内膜に着床する時期です。

子宮内膜形成に係るホルモンを調べます。 -

甲状腺ホルモン検査

TSH(甲状腺刺激ホルモン)、FT4(遊離サイロキシン)

甲状腺機能低下症は流早産や妊娠高血圧症候群の原因となります。

甲状腺機能低下症が疑われる場合は、甲状腺自己抗体である

TgAb(抗サイログロブリン抗体)、TPOAb(抗ペルオキシダーゼ抗体)を検査する場合があります。 -

糖尿病検査

空腹時血糖、HbA1c

糖尿病で血糖値が高い状態で妊娠すると、流早産や先天異常(心奇形、下肢・仙骨低形成、二分脊椎)のリスクが高くなります。

インスリン抵抗性検査

インスリンに対する感受性が低下し、インスリンの作用が十分に発揮できない状態を、インスリン抵抗性といいます。

インスリン抵抗性は排卵障害の原因となります。

肥満の方で排卵障害がある場合は、検査させていただきます。 -

抗精子抗体

抗精子抗体は、精子が子宮内に侵入するのを妨げたり、受精障害の原因となります。

低抗体価の場合は人工授精で妊娠できる可能性がありますが、

高抗体価の場合は人工授精での妊娠は難しく、体外受精が適応となります。 -

クラミジア抗体検査

クラミジアに感染すると、子宮や卵管が炎症を起こします。

早期に治療しないと、卵管が閉塞し不妊症となったり、子宮外妊娠の原因となったりします。 -

AMH

(抗ミュラー管ホルモン)これから育つ卵胞から分泌されるホルモンです。

平均閉経年齢は50歳前後ですが、40歳未満で閉経となってしまう場合があります。

これを早発閉経といいます。

100人に1人くらいの割合で発症すると言われています。

閉経すると自分の卵子で妊娠することはできません。

AMHを調べることで残存卵子数が多いのか少ないのかがわかります。

残存卵子数が少ない場合は、早期の妊娠を目指して、早めに治療をステップアップしていきます。 -

感染症検査

(B型肝炎、C型肝炎、梅毒、HIV)妊娠前に検査して感染が分かった場合、妊娠前に治療することが可能です。

-

風疹抗体検査

妊娠初期に風疹に罹患すると、白内障・緑内障などの眼症状や、先天性心奇形、難聴、精神発達遅延などの障害をもった赤ちゃんが生まれてくる可能性があります。

これを先天性風疹症候群といいます。

風疹抗体価が低い場合は、妊娠中風疹に感染する可能性があるため、妊娠前に風疹ワクチンを接種していただきます。 -

貧血検査

子宮筋腫や子宮内膜症を合併している場合、月経量が多くなり、貧血になっている場合があります。

重度の貧血は不妊の原因となりますので治療が必要です。 -

精液検査

精液量、精子濃度、運動率、正常形態率を調べます。

高度乏精子症の場合は自然の受精が難しくなるため、顕微授精を行います。

-

LH(黄体化ホルモン)、FSH(卵胞刺激ホルモン)、PRL(乳汁分泌ホルモン)、E2(卵胞ホルモン)

月経1~5日目で行います。

卵胞発育に係るホルモンや、卵胞から分泌されるホルモンを測定します。 -

HSG(卵管造影検査)

月経7~10日目で行います。

子宮、卵管内に造影剤を注入し、子宮奇形の有無、左右の卵管が通過しているかどうかを調べます。

当院では水溶性造影剤(イソビスト®)を使用して検査を行います。 -

E2(卵胞ホルモン)、P(黄体ホルモン)

排卵後5~7日目で行います。

受精卵が子宮内膜に着床する時期です。

子宮内膜形成に係るホルモンを調べます。 -

甲状腺ホルモン検査

TSH(甲状腺刺激ホルモン)、FT4(遊離サイロキシン)

甲状腺機能低下症は流早産や妊娠高血圧症候群の原因となります。

甲状腺機能低下症が疑われる場合は、甲状腺自己抗体であるTgAb(抗サイログロブリン抗体)、TPOAb(抗ペルオキシダーゼ抗体)を検査する場合があります。 -

糖尿病検査

空腹時血糖、HbA1c

糖尿病で血糖値が高い状態で妊娠すると、流早産や先天異常(心奇形、下肢・仙骨低形成、二分脊椎)のリスクが高くなります。

インスリン抵抗性検査

インスリンに対する感受性が低下し、インスリンの作用が十分に発揮できない状態を、インスリン抵抗性といいます。

インスリン抵抗性は排卵障害の原因となります。 肥満の方で排卵障害がある場合は、検査させていただきます。 -

抗精子抗体

抗精子抗体は、精子が子宮内に侵入するのを妨げたり、受精障害の原因となります。

低抗体価の場合は人工授精で妊娠できる可能性がありますが、高抗体価の場合は人工授精での妊娠は難しく、体外受精が適応となります。 -

クラミジア抗体検査

クラミジアに感染すると、子宮や卵管が炎症を起こします。 早期に治療しないと、卵管が閉塞し不妊症となったり、子宮外妊娠の原因となったりします。

-

AMH

(抗ミュラー管ホルモン)これから育つ卵胞から分泌されるホルモンです。 平均閉経年齢は50歳前後ですが、40歳未満で閉経となってしまう場合があります。 これを早発閉経といいます。

100人に1人くらいの割合で発症すると言われています。 閉経すると自分の卵子で妊娠することはできません。

AMHを調べることで残存卵子数が多いのか少ないのかがわかります。 残存卵子数が少ない場合は、早期の妊娠を目指して、早めに治療をステップアップしていきます。 -

感染症検査

(B型肝炎、C型肝炎、梅毒、HIV)妊娠前に検査して感染が分かった場合、妊娠前に治療することが可能です。

-

風疹抗体検査

妊娠初期に風疹に罹患すると、白内障・緑内障などの眼症状や、先天性心奇形、難聴、精神発達遅延などの障害をもった赤ちゃんが生まれてくる可能性があります。

これを先天性風疹症候群といいます。

風疹抗体価が低い場合は、妊娠中風疹に感染する可能性があるため、妊娠前に風疹ワクチンを接種していただきます。 -

貧血検査

子宮筋腫や子宮内膜症を合併している場合、月経量が多くなり、貧血になっている場合があります。重度の貧血は不妊の原因となりますので治療が必要です。

-

精液検査

精液量、精子濃度、運動率、正常形態率を調べます 高度乏精子症の場合は自然の受精が難しくなるため、顕微授精を行います。

着床不全検査

このようなケースに関しては、以下のような検査をおこなっております。

-

ERA検査

子宮内膜には着床に適した期間(着床ウィンドウ)があります。 この期間は個人によって異なることがわかっています。

ERA検査では、次世代シーケンサーを用いて子宮内膜着床能に関連した248遺伝子の発現レベルを解析し、患者様の着床ウィンドウを調べます。

ERA検査では、着床の窓の24~12時間までのずれを特定することができるので、患者様に対し、より適切な胚移植時期をご提案することが可能になります。 最適なタイミングで胚移植を行うことで妊娠率が高くなります。

ERA検査を行うことで、妊娠率が25%向上したというデータがあります。

子宮内膜組織を採取する際に、5%以下の割合で検査に必要な十分量や質の高い細胞を採取できないときがあります。その場合は、再度採取する必要があります。

また、子宮腔内にピペールを挿入して子宮内膜組織を吸引するため、ごく稀ですが、検査後細菌感染に よる急性子宮内膜炎をおこす場合があります。

この場合は最善の処置を行います。 -

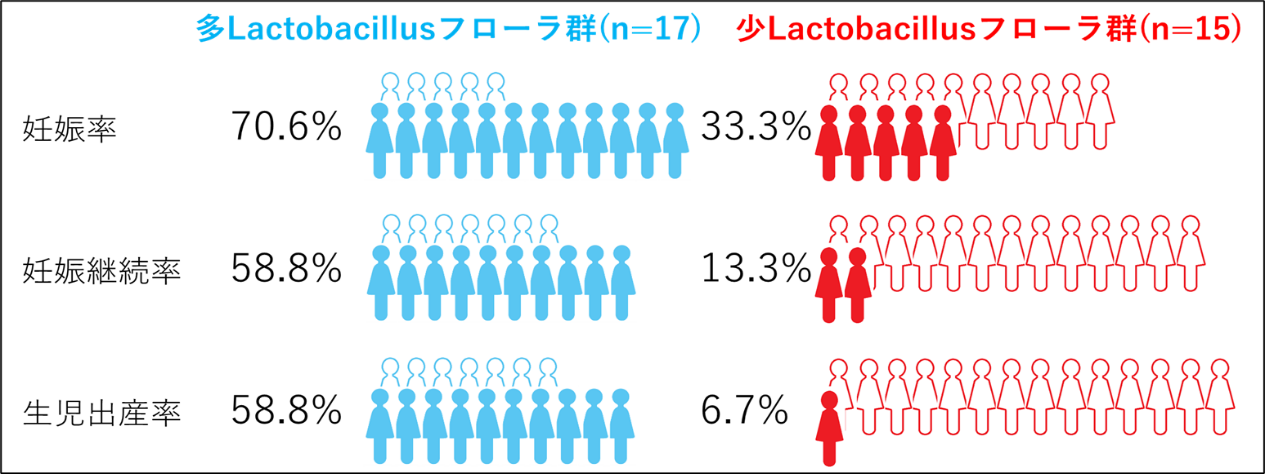

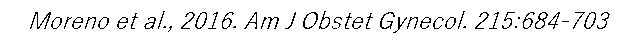

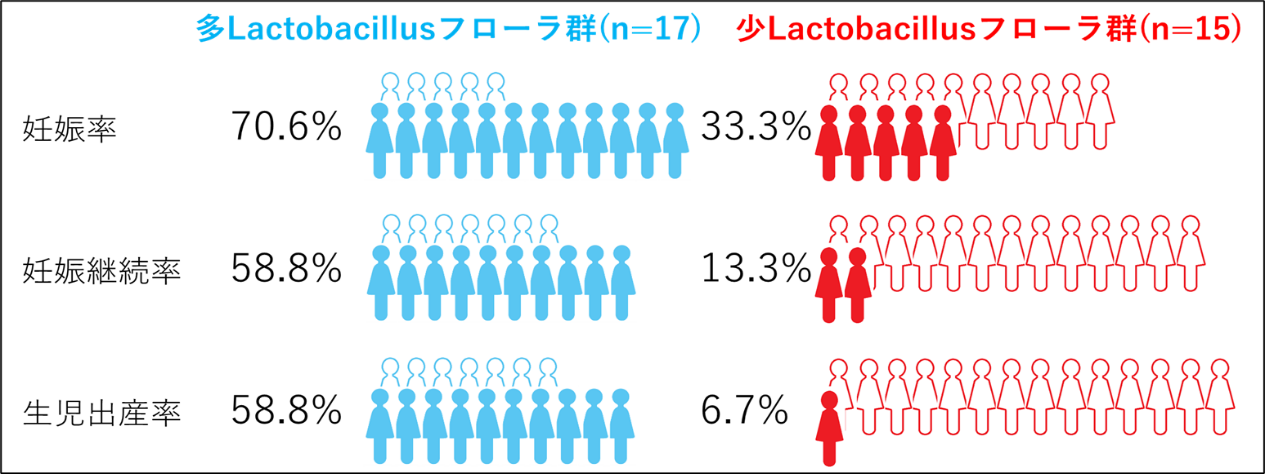

EMMA/ALICE(子宮内細菌叢検査)

EMMA検査

子宮内膜の健康は妊娠に不可欠なものです。

健康な子宮内膜には酪酸桿菌(ラクトバチルス属)が豊富に存在しています。

EMMA検査は子宮内膜の細菌叢を評価し、細菌バランスを整えるための最適な治療を推奨することで

妊娠の可能性を高めます。ALICE検査

慢性子宮内膜炎とは慢性的に子宮内膜で炎症が起きている状態です。

細菌感染によって起こり、不妊症、不育症の原因となります。

従来の方法では原因菌を正確に検出することができず、広域な抗生物質が処方されていました。

ALICE検査は慢性子宮内膜炎の原因菌を検出し、適切な抗生物質と治療法を提案します。

子宮内細菌叢が時間とともに、またその他の因子(ホルモンの変化、衛生習慣、健康 状態など)に応じて変動することがあるため、可能な限り胚移植に近いサイクルで子 宮内膜の採取を行うことが必要となります。

また、子宮腔内にピペールを挿入して子宮内膜組織を吸引するため、ごく稀ですが、 検査後細菌感染による急性子宮内膜炎をおこす場合があります。

この場合は最善の処置を行います。 -

子宮内膜組織病理検査(CD138免疫染色)

検査時期は月経終了後~排卵日前までに行います。

子宮内膜組織を少量採取して、病理検査を行います。

子宮内膜組織の免疫染色を行い、CD138陽性の形質細胞が多数確認できた場合、慢性子宮内膜炎と診断することができます。

この場合、第1選択薬としてドキシサイクリン(ビブラマイシン®︎,100mg)1日2回×14日間内服による治療を行います。 -

Th1/Th2

受精卵には父親由来の抗原が含まれるため、母体にとって受精卵は半分は非自己ということになります。

受精卵が免疫学的に母体に拒絶されないようにするためには、主に拒絶反応の抑制と免疫寛容の誘導が重要となります。

リンパ球Th1は受精卵を非自己と判断して排除しようとする拒絶の方向に働き、リンパ球Th2は受精卵を拒絶反応から守る働きをします。 従って、Th1が強く、Th2が弱い状態ですと、受精卵を非自己とみなした拒絶反応が起きやすくなり、胚移植をおこなっても着床しにくくなる可能性があります。

そこで、反復着床不全の患者様に対して、Th1/Th2検査を行い、明らかにTh1が優位であるという結果がでた場合、拒絶反応が着床障害の原因になっている可能性が考えられます。このようなケースではタクロリムスという免疫抑制剤を内服することで、着床率が上昇する可能性があります。 -

ビタミンD

ビタミンDの欠乏が反復着床不全と関係している報告があり、ビタミンDは免疫寛容に関連するTh2細胞を増やし、

一方、免疫拒絶に関連するTh1細胞を抑制することが報告されており、妊娠に有利な免疫状態を誘導するとされています。

貯蔵型ビタミンDである25OHビタミンDが不足している患者様(30ng/mL未満)にはサプリメントを服用していただきます。 -

銅、亜鉛検査

血液中の銅濃度が高く、亜鉛濃度が低くなると、妊娠率が低下することが報告されています。

銅濃度が高く、亜鉛濃度が低い場合はサプリメントを使い、銅・亜鉛のミネラルバランスを整えます。

-

ERA検査

子宮内膜には着床に適した期間(着床ウィンドウ)があります。 この期間は個人によって異なることがわかっています。

ERA検査では、次世代シーケンサーを用いて子宮内膜着床能に関連した248遺伝子の発現レベルを解析し、患者様の着床ウィンドウを調べます。

ERA検査では、着床の窓の24~12時間までのずれを特定することができるので、患者様に対し、より適切な胚移植時期をご提案することが可能になります。 最適なタイミングで胚移植を行うことで妊娠率が高くなります。

ERA検査を行うことで、妊娠率が25%向上したというデータがあります。

子宮内膜組織を採取する際に、5%以下の割合で検査に必要な十分量や質の高い細胞を採取できないときがあります。

その場合は、再度採取する必要があります。

また、子宮腔内にピペールを挿入して子宮内膜組織を吸引するため、ごく稀ですが、検査後細菌感染による急性子宮内膜炎をおこす場合があります。

この場合は最善の処置を行います。 -

EMMA検査(子宮内膜マイクロバイオーム検査)

子宮内膜の細菌の種類と量を測定し、バランスが正常かどうかを調べます。

子宮内膜の乳酸菌(ラクトバチルス属)の割合は、着床・妊娠率に大きくかかわることがわかっています。

-

ALICE検査

(感染性慢性子宮内膜炎検査)慢性子宮内膜炎とは慢性的に子宮内膜で炎症が起きている状態です。

細菌感染によって起こり、不妊症、不育症の原因となります。

ALICE検査では、子宮内膜炎に関与していると考えられる病原菌の有無や割合を調べることができます。 -

子宮内膜組織病理検査(CD138免疫染色)

検査時期は月経終了後~排卵日前までに行います。

子宮内膜組織を少量採取して、病理検査を行います。

子宮内膜組織の免疫染色を行い、CD138陽性の形質細胞が多数確認できた場合、慢性子宮内膜炎と診断することができます。

この場合、第1選択薬としてドキシサイクリン(ビブラマイシン®︎,100mg)1日2回×14日間内服による治療を行います。 -

Th1/Th2

受精卵には父親由来の抗原が含まれるため、母体にとって受精卵は半分は非自己ということになります。

受精卵が免疫学的に母体に拒絶されないようにするためには、主に拒絶反応の抑制と免疫寛容の誘導が重要となります。

リンパ球Th1は受精卵を非自己と判断して排除しようとする拒絶の方向に働き、リンパ球Th2は受精卵を拒絶反応から守る働きをします。 従って、Th1が強く、Th2が弱い状態ですと、受精卵を非自己とみなした拒絶反応が起きやすくなり、胚移植をおこなっても着床しにくくなる可能性があります。

そこで、反復着床不全の患者様に対して、Th1/Th2検査を行い、明らかにTh1が優位であるという結果がでた場合、拒絶反応が着床障害の原因になっている可能性が考えられます。このようなケースではタクロリムスという免疫抑制剤を内服することで、着床率が上昇する可能性があります。 -

ビタミンD

ビタミンDの欠乏が反復着床不全と関係している報告があり、ビタミンDは免疫寛容に関連するTh2細胞を増やし、

一方、免疫拒絶に関連するTh1細胞を抑制することが報告されており、妊娠に有利な免疫状態を誘導するとされています。

貯蔵型ビタミンDである25OHビタミンDが不足している患者様(30ng/mL未満)にはサプリメントを服用していただきます。 -

銅、亜鉛検査

血液中の銅濃度が高く、亜鉛濃度が低くなると、妊娠率が低下することが報告されています。

銅濃度が高く、亜鉛濃度が低い場合はサプリメントを使い、銅・亜鉛のミネラルバランスを整えます。

-

ERA検査

子宮内膜には着床に適した期間(着床ウィンドウ)があります。 この期間は個人によって異なることがわかっています。

ERA検査では、次世代シーケンサーを用いて子宮内膜着床能に関連した248遺伝子の発現レベルを解析し、患者様の着床ウィンドウを調べます。

ERA検査では、着床の窓の24~12時間までのずれを特定することができるので、患者様に対し、より適切な胚移植時期をご提案することが可能になります。

最適なタイミングで胚移植を行うことで妊娠率が高くなります。 ERA検査を行うことで、妊娠率が25%向上したというデータがあります。。

子宮内膜組織を採取する際に、5%以下の割合で検査に必要な十分量や質の高い細胞を採取できないときがあります。

その場合は、再度採取する必要があります。

また、子宮腔内にピペールを挿入して子宮内膜組織を吸引するため、ごく稀ですが、検査後細菌感染による急性子宮内膜炎をおこす場合があります。

この場合は最善の処置を行います。 -

EMMA検査(子宮内膜マイクロバイオーム検査)

子宮内膜の細菌の種類と量を測定し、バランスが正常かどうかを調べます。

子宮内膜の乳酸菌(ラクトバチルス属)の割合は、着床・妊娠率に大きくかかわることがわかっています。

-

ALICE検査

(感染性慢性子宮内膜炎検査)慢性子宮内膜炎とは慢性的に子宮内膜で炎症が起きている状態です。 細菌感染によって起こり、不妊症、不育症の原因となります。

ALICE検査では、子宮内膜炎に関与していると考えられる病原菌の有無や割合を調べることができます。 -

子宮内膜組織病理検査(CD138免疫染色)

検査時期は月経終了後~排卵日前までに行います。 子宮内膜組織を少量採取して、病理検査を行います。

子宮内膜組織の免疫染色を行い、CD138陽性の形質細胞が多数確認できた場合、慢性子宮内膜炎と診断することができます。

この場合、第1選択薬としてドキシサイクリン(ビブラマイシン®︎,100mg)1日2回×14日間内服による治療を行います。 -

Th1/Th2

受精卵には父親由来の抗原が含まれるため、母体にとって受精卵は半分は非自己ということになります。

受精卵が免疫学的に母体に拒絶されないようにするためには、主に拒絶反応の抑制と免疫寛容の誘導が重要となります。

リンパ球Th1は受精卵を非自己と判断して排除しようとする拒絶の方向に働き、

リンパ球Th2は受精卵を拒絶反応から守る働きをします。

従って、Th1が強く、Th2が弱い状態ですと、受精卵を非自己とみなした拒絶反応が起きやすくなり、胚移植をおこなっても着床しにくくなる可能性があります。

そこで、反復着床不全の患者様に対して、Th1/Th2検査を行い、明らかにTh1が優位であるという結果がでた場合、拒絶反応が着床障害の原因になっている可能性が考えられます。

このようなケースではタクロリムスという免疫抑制剤を内服することで、着床率が上昇する可能性があります。 -

ビタミンD

ビタミンDの欠乏が反復着床不全と関係している報告があり、ビタミンDは免疫寛容に関連するTh2細胞を増やし、一方、免疫拒絶に関連するTh1細胞を抑制することが報告されており、妊娠に有利な免疫状態を誘導するとされています。

貯蔵型ビタミンDである25OHビタミンDが不足している患者様(30ng/mL未満)にはサプリメントを服用していただきます。 -

銅、亜鉛検査

血液中の銅濃度が高く、亜鉛濃度が低くなると、妊娠率が低下することが報告されています。 銅濃度が高く、亜鉛濃度が低い場合はサプリメントを使い、銅・亜鉛のミネラルバランスを整えます。

不育症検査

2回流産を反復した場合は、次回流産にならないようにするために、原因検索のためのスクリーニングをおこないます。

2回以上自然流産を繰り返した場合を不育症といいます。

2回流産を反復した場合は、次回流産にならないようにするために、原因検索のためのスクリーニングをおこないます。

-

夫婦染色体検査

不育症のカップルの2~5%に構造異常とよばれる染色体異常が認められるといわれています。

染色体の数は46本でも、いずれかの染色体の構造・形態に変化が生じている場合を構造異常といいます。

比較的頻度が高い構造異常としては、「相互転座」と「ロバートソン転座」があります。

このような染色体の構造異常がないかどうかを調べます。 -

抗リン脂質抗体・

血液凝固異常検査

CLIgG抗体、CLIgM抗体、CLβ2GP1抗体、LA、

PEIgG抗体、PEIgM抗体、APTT、Ⅻ因子活性、

プロテインC抗原・活性、

プロテインS抗原・活性、抗核抗体抗リン脂質抗体が陽性であったり、血液凝固異常があり血栓ができやすい状態にあると、胎盤の血管に血栓ができてしまったり、胎盤組織に炎症がおきて、胎盤形成不全を起こしてしまいます。結果、胎児への血流が滞り、不育症、早産、胎児発育不全、妊娠高血圧症候群などを引き起こすことがわかっています。 抗リン脂質抗体が陽性であったり、血液凝固異常が認められた場合は、低用量アスピリンの内服や、未分画ヘパリンの投与を行います。

2回以上自然流産を繰り返した場合を不育症といいます。 2回流産を反復した場合は、次回流産にならないようにするために、原因検索のためのスクリーニングをおこないます。

-

夫婦染色体検査

不育症のカップルの2~5%に構造異常とよばれる染色体異常が認められるといわれています。

染色体の数は46本でも、いずれかの染色体の構造・形態に変化が生じている場合を構造異常といいます。

比較的頻度が高い構造異常としては、「相互転座」と「ロバートソン転座」があります。

このような染色体の構造異常がないかどうかを調べます。 -

抗リン脂質抗体・

血液凝固異常検査

CLIgG抗体、CLIgM抗体、CLβ2GP1抗体、

LA、PEIgG抗体、PEIgM抗体、APTT、

Ⅻ因子活性、プロテインC抗原・活性、

プロテインS抗原・活性、抗核抗体抗リン脂質抗体が陽性であったり、血液凝固異常があり血栓ができやすい状態にあると、胎盤の血管に血栓ができてしまったり、胎盤組織に炎症がおきて、胎盤形成不全を起こしてしまいます。

結果、胎児への血流が滞り、不育症、早産、胎児発育不全、妊娠高血圧症候群などを引き起こすことがわかっています。

抗リン脂質抗体が陽性であったり、血液凝固異常が認められた場合は、低用量アスピリンの内服や、未分画ヘパリンの投与を行います。